心肺蘇生の手順

出典:厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)

「救急蘇生法の指針2020(市民用)」(監修:日本救急医療財団心肺蘇生法委員会)(http://qqzaidan.jp/publish/)より引用

① 安全を確認する JUMP

② 反応を確認する JUMP

③ 119番通報をしてAEDを手配する JUMP

④ 呼吸を観察する JUMP

・呼吸なし,死戦期呼吸,わからない,迷ったらすぐに胸骨圧迫を開始

⑤ 胸骨圧迫を行う JUMP

・胸の真ん中

・強く(約5cm)(小児は胸の厚さの約1/3)

・早く(100~120回/分)

・戻して(圧を解除する)

・他に人がいれば交代しながら(中断は最小に)

⑥ 胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせ JUMP

・人工呼吸の技術と意思があれば

⑦ AEDを使用する JUMP

・心電図解析や電気ショックなど,やむをえない場合を除いて,胸骨圧迫をできるだけ絶え間なく続ける

⑧ 心肺蘇生を続ける JUMP

・救急隊に引き継ぐまで,または普段どおりの呼吸や目的のあるしぐさが認められるまで続ける

◎ 詳しい手順

① 安全を確認する

誰かが突然倒れるところを目撃したり、倒れているところを発見した場合は、まず周囲の状況が安全かどうかを確認します。車の往来がある、室内に煙がたち込めているなどの状況があれば、それぞれに応じて安全を確保しましょう。

② 反応を確認する

安全が確認できたら、傷病者の反応を確認します。傷病者の肩をやさしくたたきながら大声で呼びかけたときに、目を開けるなどの応答や目的のある仕草があれば、反応があると判断します。突然の心停止が起こった直後には引きつるような動き(けいれん)が起こることもありますが、この場合は呼びかけに反応しているわけではないので、「反応なし」と判断してください。

安全が確認できたら、傷病者の反応を確認します。傷病者の肩をやさしくたたきながら大声で呼びかけたときに、目を開けるなどの応答や目的のある仕草があれば、反応があると判断します。突然の心停止が起こった直後には引きつるような動き(けいれん)が起こることもありますが、この場合は呼びかけに反応しているわけではないので、「反応なし」と判断してください。

「反応なし」と判断した場合はもちろん、反応があるかないかの判断に迷う場合、またはわからない場合も心停止の可能性を考え行動します。

明らかに「反応あり」と判断できる場合は、どこか具合が悪いところがあるかを尋ねます。

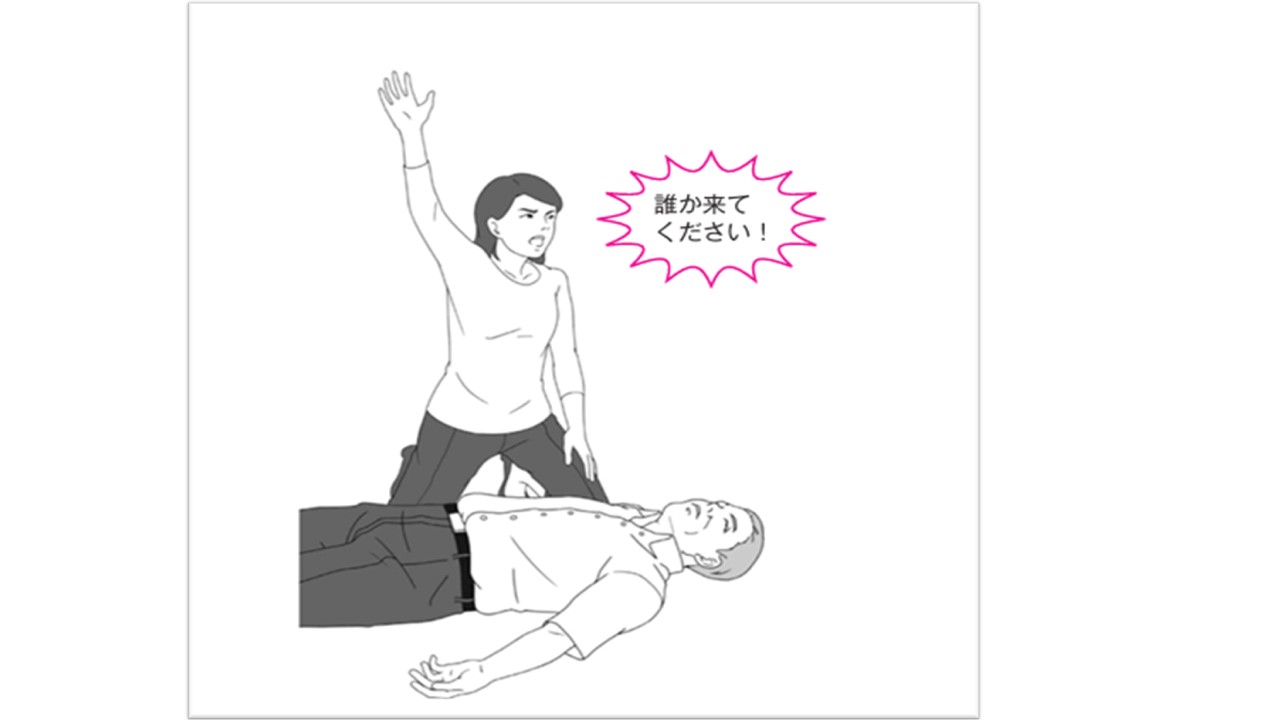

③ 119通報をしてAEDを手配する

「誰か来てください、人が倒れて います。」など大声で叫んで応援を呼んでください。そばに誰かがいる場合は、その人に119 番通報をするよう依頼します。また近くにAED があれば、それを持ってくるよう頼みます。できれば「あなた、119番通報をお願いします」「あなた、AEDを持ってきてください」など、具体的に依頼するのがよいでしょう。

います。」など大声で叫んで応援を呼んでください。そばに誰かがいる場合は、その人に119 番通報をするよう依頼します。また近くにAED があれば、それを持ってくるよう頼みます。できれば「あなた、119番通報をお願いします」「あなた、AEDを持ってきてください」など、具体的に依頼するのがよいでしょう。

119番通報す るときは落ち着いて、人が倒れていることを伝えましょう。通信指令の問いかけに従って、できるだけ正確な場所や呼びかけたときの様子を伝えます。もしわかれば、傷病者のおよその年齢や突然倒れた、けいれんをしている、体が動かない、顔色が悪いなど倒れたときの状況も伝えてください。

るときは落ち着いて、人が倒れていることを伝えましょう。通信指令の問いかけに従って、できるだけ正確な場所や呼びかけたときの様子を伝えます。もしわかれば、傷病者のおよその年齢や突然倒れた、けいれんをしている、体が動かない、顔色が悪いなど倒れたときの状況も伝えてください。

通信指令員は、あなたや応援に来てくれた人が行うべきことを指導してくれます。AEDが近くにある場合には、その場所を教えてもらえることもあります。「胸骨圧迫ができますか」と尋ねられるので自信がなければ指導を求め、落ち着いてそれに従ってください。

そのさい、両手を自由に使える状態にすれば、指導を受けながら胸骨圧迫を行うことができるので、スピーカー機能などを活用しましょう。 大声で叫んでも誰も来ない場合は、まず、あなた自身で119番通報をしてください。そして、すぐに近くにAEDがあることがわかっていれば、AEDを取りに行ってくさい。わからなければ、通信指令員の指導に従ってください。

大声で叫んでも誰も来ない場合は、まず、あなた自身で119番通報をしてください。そして、すぐに近くにAEDがあることがわかっていれば、AEDを取りに行ってくさい。わからなければ、通信指令員の指導に従ってください。

④ 呼吸を観察する

心臓が止まると普段どおりの呼吸がなくなります。

傷病者の上半身を見て、10秒以内で胸と腹の動き(呼吸をするたびに上がったり下がったりする)を観察します。

胸と腹の動きから、呼吸をしていない、または呼吸はしているが普段どおりではないと判断した場合は心停止と考えて、ただちに胸骨圧迫を開始してください。

約10秒かけても普段どおりの呼吸かどうかの判断に迷う場合、またはわからない場合も心停止とみなして、ただちに胸骨圧迫を開始してください。心停止でない傷病者に胸骨圧迫を行ったとしても重大な障害が生じることはないとされていますので、ためらわずに胸骨圧迫を開始してください。

突然の心停止直後にはしゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸がみられることも少なくありません。これは「死戦期呼吸」と呼ばれるもので、「普段どおりの呼吸」ではありません。ただちに胸骨圧迫を開始してください。

反応はないが普段どおりの呼吸がある場合には、様子を見ながら応援や救急隊の到着を待ちます。とくに呼吸に注意して、呼吸が認められなくなったり、呼吸が普段どおりではなくなった場合には、心臓が止まったとみなして、ただちに胸骨圧迫を開始してください。

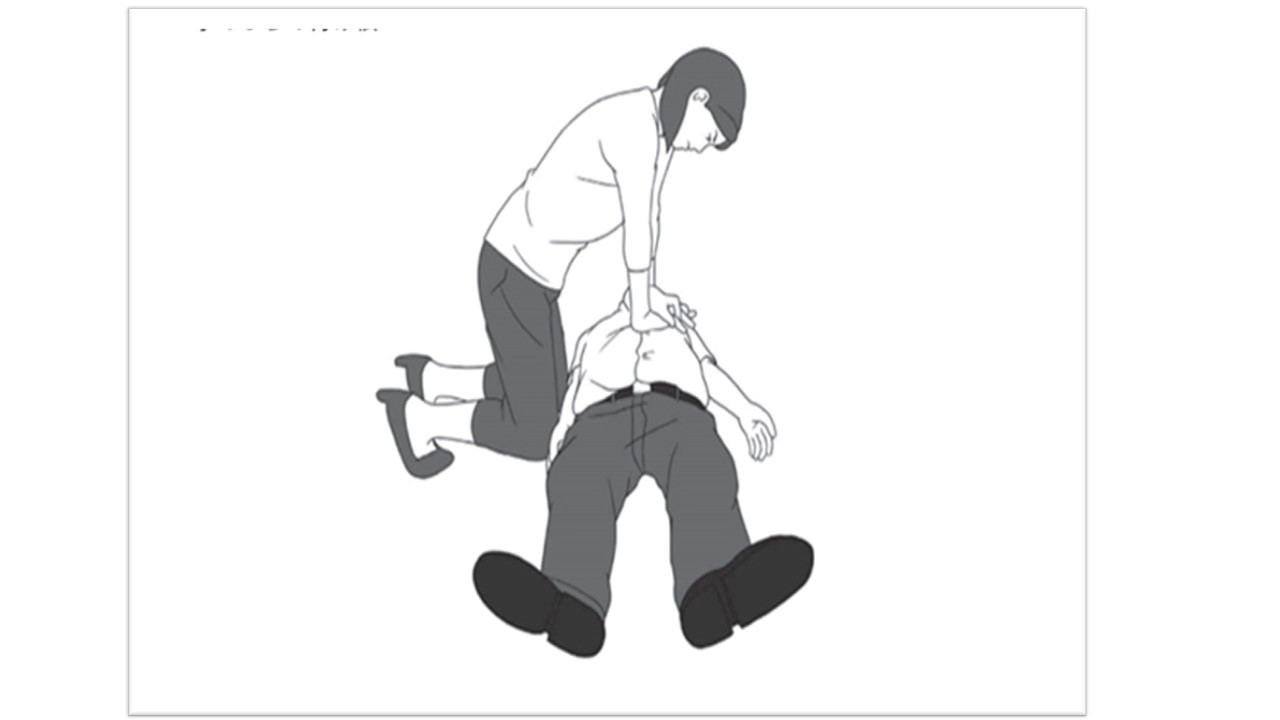

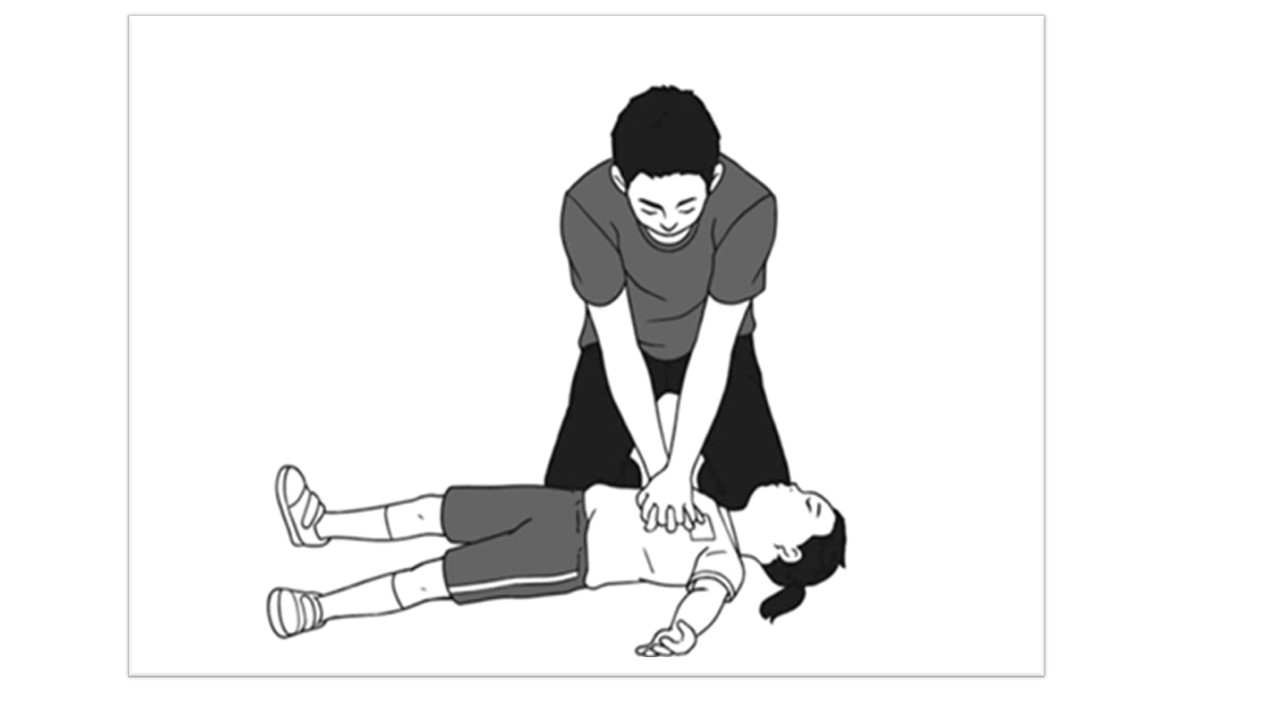

⑤ 胸骨圧迫を行う

胸骨圧迫によって、止まってしまった心臓の代わりに心臓や脳に血液を送りつづけることは、AEDによる心拍再開の効果を高めるためにも、脳の後遺症を少なくするためにも重要です。救急隊に引き継ぐまで絶え間なく胸骨圧迫を続けることが大切です。

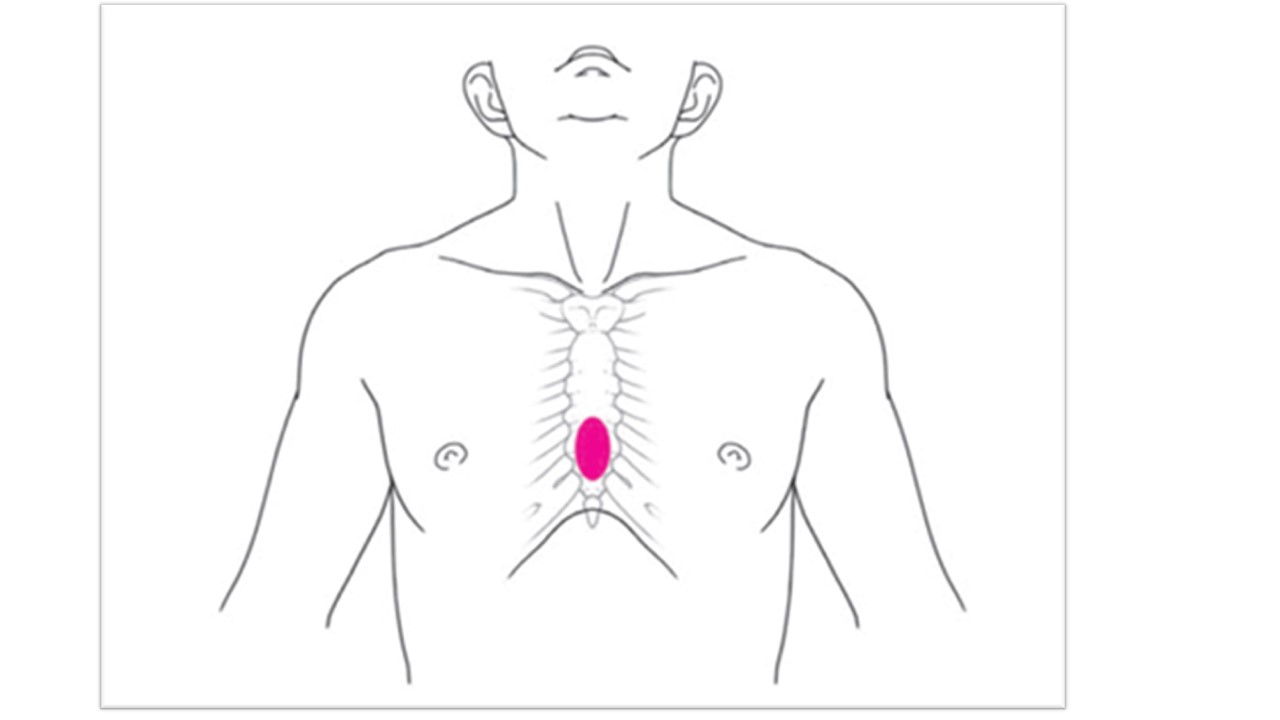

(1)圧迫の部位

胸の左右の真ん中に「胸骨」と呼ばれる縦長の平らな骨があります。圧迫するのはこの骨の下半分です。この場所を探すには、胸の真ん中(左右の真ん中で、かつ、上下の真ん中)を目安にします。

胸の左右の真ん中に「胸骨」と呼ばれる縦長の平らな骨があります。圧迫するのはこの骨の下半分です。この場所を探すには、胸の真ん中(左右の真ん中で、かつ、上下の真ん中)を目安にします。

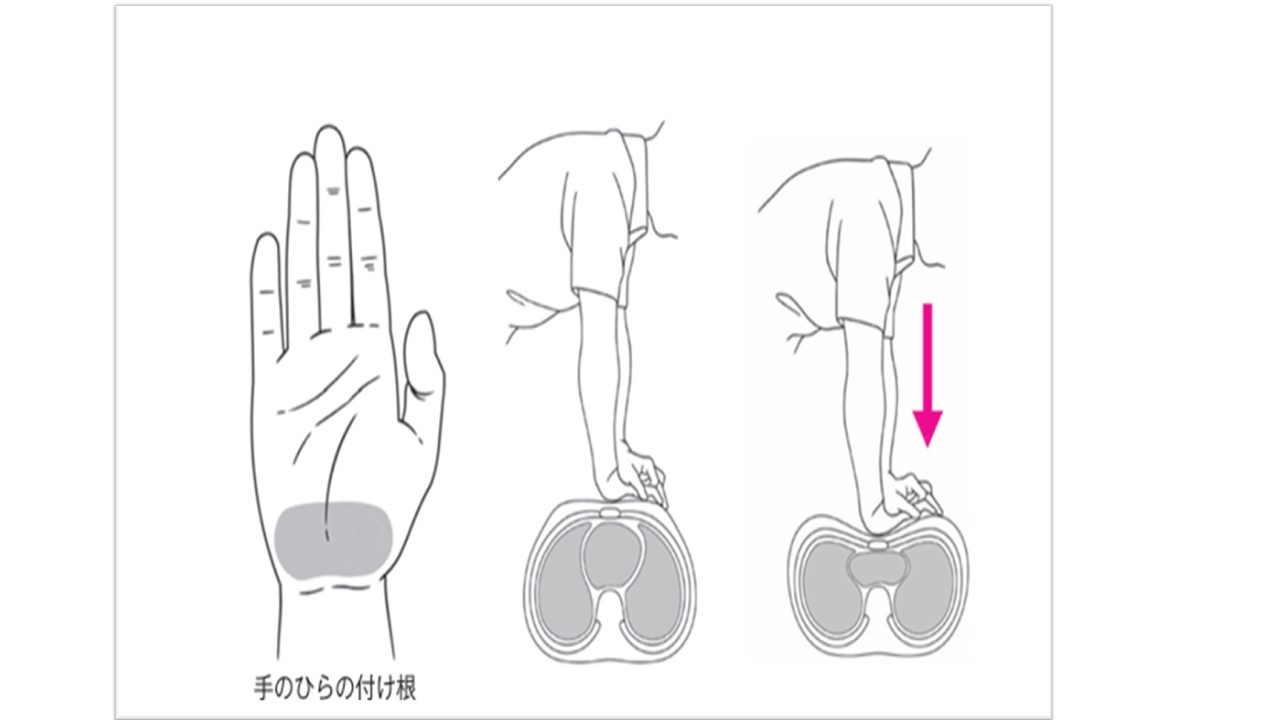

(2)圧迫の方法

胸骨の下半分に一方の手のひらの付け根を当て、その手の上にもう一方の手を重ねて置きます。重ねた手の指を組むとよいでしょう。圧迫は手のひら全体で行うのではなく、手のひらの付け根だけに力が加わるようにしてください。指や手のひら全体に力が加わって肋骨が圧迫されるのは好ましくありません。垂直に体重が加わるよう両肘をまっすぐに伸ばし、圧迫部位の真上に肩がくるような姿勢をとります。

(3)圧迫の深さとテンポ

傷病者の胸が約5cm沈み込むように強く、速く絶え間なく圧迫します。

圧迫の強さが足りないと十分な効果が得られないので、しっかり圧迫することが重要です。圧迫のテンポは1 分間に100~120 回です。胸骨圧迫は可能なかぎり中断せずに行います。小児では胸の厚さの約1/3沈み込む程度に圧迫します。傷病者の体が小さくて両手では強すぎる場合は片手で行ってもかまいません。

(4)圧迫の解除

圧迫と圧迫の間(圧迫を緩めている間)は、胸が元の高さに戻るように十分に圧迫を解除することが大切です。このとき、圧迫位置がずれることがあるので、自分の手が傷病者の胸から離れて宙に浮かないように注意します。

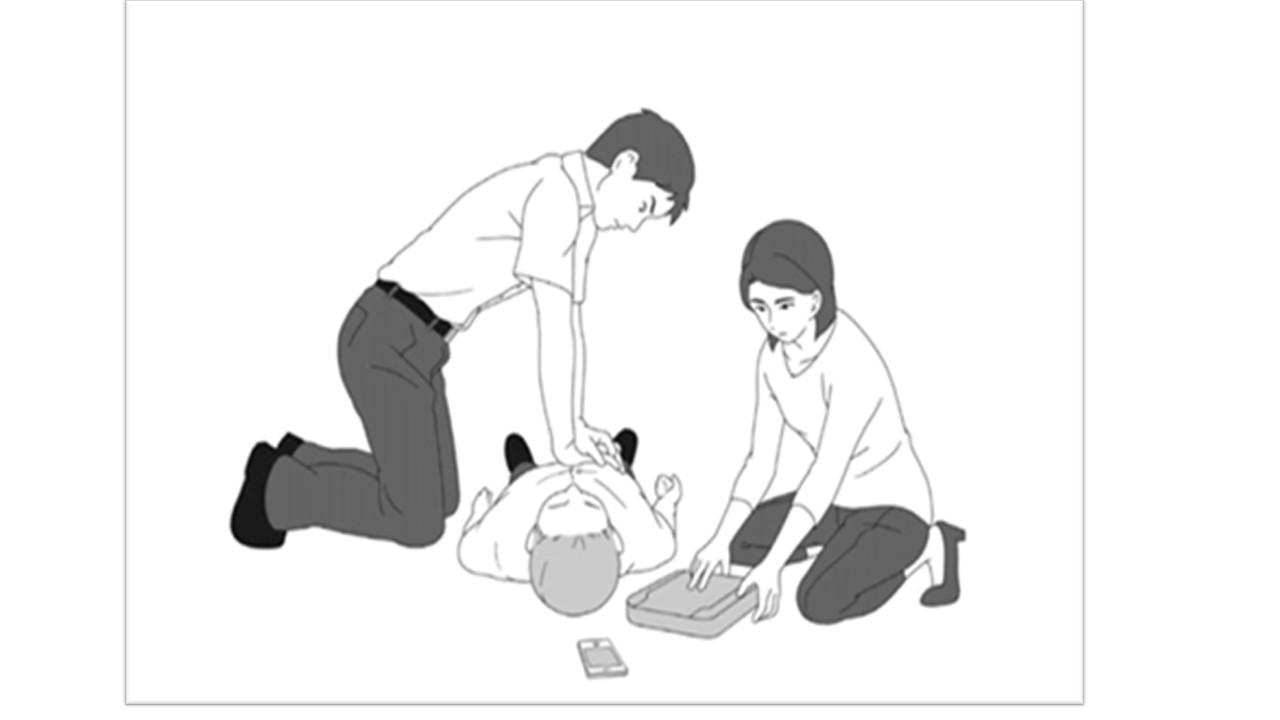

(5)救助者の交代

成人の胸が約5 cm沈むような力強い圧迫を繰り返すには体力を要します。疲れてくると気がつかないうちに圧迫が弱くなったり、テンポが遅くなったりするので、常に意識して強く、速く圧迫します。ほかに手伝ってくれる人がいる場合は、1〜2分を目安に役割を交代します。交代による中断時間をできるだけ短くするため、声をかけあいタイミングを合わせて交代します。とくに人工呼吸を行わず胸骨圧迫だけを行っている場合は、より短い時間で疲れてくるので、頻繁な交代が必要になります。

⑥ 胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせ

講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合には、胸骨圧迫に人工呼吸を組み合わせます。胸骨圧迫と人工呼吸の回数は30:2とし、この組み合わせを救急隊員と交代するまで繰り返します。

人工呼吸のやり方に自信がない場合や、人工呼吸を行うことにためらいがある場合には、胸骨圧迫だけを続けてください。

⑦ AEDを使用する

AED は、音声メッセージなどで実施するべきことを指示してくれるので、それに従ってください。AEDを使用する場合も、AEDによる心電図解析や電気ショックなど、やむをえない場合を除いて、胸骨圧迫をできるだけ絶え間なく続けることが大切です。

AED は、音声メッセージなどで実施するべきことを指示してくれるので、それに従ってください。AEDを使用する場合も、AEDによる心電図解析や電気ショックなど、やむをえない場合を除いて、胸骨圧迫をできるだけ絶え間なく続けることが大切です。

⑧ 心肺蘇生を続ける

心肺蘇生は到着した救急隊員と交代するまで続けることが大切です。効果がなさそうに思えても、あきらめずに続けてください。

傷病者に普段どおりの呼吸が戻って呼びかけに反応したり、目的のある仕草が認められた場合は心肺蘇生をいったん中断しますが、判断に迷うときは継続してください。心肺蘇生を中断した場合は呼びかけに対する反応や呼吸の様子を繰り返しみながら救急隊の到着を待ちます。反応がなくなり、呼吸が止まったり、普段どおりでない呼吸に変化した場合はただちに心肺蘇生を再開します。